1. 误区分析:关于宝宝说话的常见误解

许多家长对“宝宝多久能说话”存在焦虑和误区。例如:

数据显示,约15%的宝宝在18个月时仍未开口,但其中80%后续语言能力正常(来源:美国儿科学会)。过早贴标签可能引发过度干预。

研究表明,2岁以下宝宝每天接触屏幕超过1小时,语言延迟风险增加10%(《JAMA Pediatrics》)。

宝宝通过手势、表情交流的能力同样重要,例如指物、模仿动作等,这些是语言发展的基础。

2. 技巧一:多与宝宝“对话式互动”

案例:1岁的豆豆妈妈每天用“性语言”陪伴孩子。例如:“豆豆在玩积木,这是红色的方块!”1个月后,豆豆能理解30个以上词汇。

科学依据:

3. 技巧二:创造丰富的语言环境

实践方法:

1. 场景拓展:带宝宝去超市时,物品名称和功能(“这是苹果,甜甜的”)。

2. 亲子共读:每天阅读10分钟绘本的宝宝,2岁时词汇量比同龄人多20%(英国早期教育研究)。

3. 社交体验:与其他宝宝互动,激发模仿欲望。例如:18个月的乐乐通过观察同伴,学会了说“谢谢”。

4. 技巧三:避免过度纠正,鼓励表达信心

典型错误:宝宝说“车车掉”时,家长立刻纠正:“应该说‘汽车掉在地上了’”,导致孩子害怕开口。

正确做法:

数据支持:接受鼓励式教育的宝宝,语言错误率减少40%,且表达意愿更强(《儿童发展期刊》)。

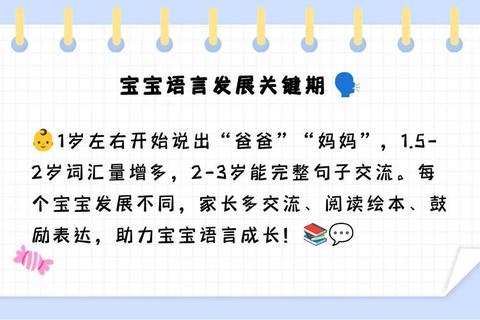

5. 宝宝多久能说话?关键答案在这里

“宝宝多久能说话”没有统一答案,但可参考科学规律:

核心建议:

1. 放下对“标准时间表”的执念,关注宝宝整体沟通能力。

2. 若24个月仍无语言表达,建议咨询儿科医生或语言治疗师。

3. 记住:宝宝的语言发展是“积累-爆发”模式,耐心陪伴比催促更有效。

通过以上方法,家长不仅能科学应对“宝宝多久能说话”的疑问,更能为孩子的语言能力打下坚实基础。