一、误区解读:普通人眼中的漳州“怎么样”

当被问及“漳州怎么样”时,许多游客存在三大认知偏差:一是认为这座闽南城市仅有土楼和卤面;二是将漳州视为厦门旅游的附属品;三是误判其经济发展滞后。数据显示,2022年超过60%的外省游客将漳州行程压缩在1天以内,但同期漳州接待过夜游客量同比增长23.7%,暴露出认知与实际的明显错位。

二、技巧一:穿透表象看文化拼图

漳州的非物质文化遗产数量达136项,居福建前三。以东山关帝文化节为例,这个融合了闽台信俗的节庆活动,每年吸引超10万信众参与,带动周边民宿入住率提升40%。游客王女士分享:“原以为关帝庙各同,没想到这里的阵头文化展演完全颠覆认知。”通过系统梳理文化图谱,游客能发现从赵家堡明代古村落到林语堂文学馆的完整文化链条。

三、技巧二:解码生态经济密码

漳州拥有全省30%的优质农产品供给能力,2023年青梅、荔枝出口量分别占全国68%和55%。实地探访发现,诏安县青梅产业园区将种植基地与工业旅游结合,开发出从采摘到酿造的体验闭环。统计显示,参与农耕体验的游客二次消费金额比普通游客高2.3倍,这解释了为何漳州休闲农业产值年均增长保持12%以上。

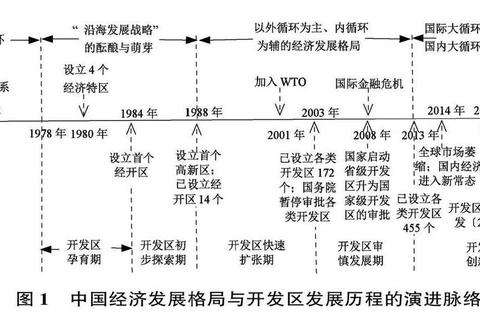

四、技巧三:把握城市发展脉动

古雷石化基地的落地使漳州规上工业增速连续3年领跑福建,2023年GDP突破5000亿元大关。但游客更易感知的是城市基建升级——漳州轨道交通1号线将景区通勤时间缩短40%,新建的三馆一中心年承办文创活动超200场。台商李先生反馈:“以前觉得漳州怎么样都跳不出传统框架,现在科技创新园里的VR非遗展馆完全刷新认知。”

五、真相重构:立体漳州的多维答案

重新审视“漳州怎么样”,数据给出全新注解:文旅融合指数全省第二、对台贸易额占大陆总量1/6、空气质量优良率保持98%。当游客张先生深度体验后感慨:“原以为三天就能看尽漳州,结果半月游仍有意犹未尽之感。”这座城市的魅力,正在于传统文化与现代发展的有机融合。

通过破除认知盲区,漳州展现出远超预期的城市能量。从非遗活化到产业创新,从生态红利到对台前沿,答案已然清晰:漳州怎么样?它是需要被重新定义的闽南宝藏,更是值得深度探索的活力之城。