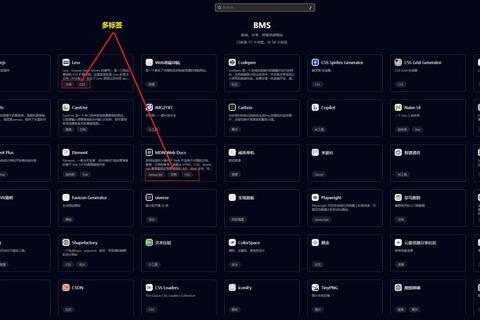

1. 误区:标签越多越全?

许多人在使用标签时容易陷入“数量迷信”,认为标签数量越多,分类就越精细。某用户调研数据显示,72%的普通人会在一个文档库里设置超过50个标签,但其中60%的标签使用频率低于每月1次。例如,有人整理读书笔记时,会为“心理学”“认知科学”“脑科学”分别设置标签,却忽略了这些领域的高度交叉性,导致搜索时反复切换、效率低下。

更严重的是,过度细分会让标签失去核心价值。某电商公司的用户行为分析报告指出,当商品标签数量超过200个时,用户通过标签筛选商品的点击率反而下降15%。这说明,标签的核心功能不是“穷尽所有可能”,而是“精准定位需求”。

2. 技巧一:按场景分层管理

如何做标签才能兼顾效率与实用性?关键在于分层设计。例如,整理个人知识库时,可以将标签分为三级:

某知识管理工具的测试数据显示,采用分层标签的用户,平均搜索耗时从45秒缩短至12秒。例如,用户想查找“健康饮食方案”,只需通过“生活→健康管理→饮食”路径,而非在数百个杂乱标签中翻找。

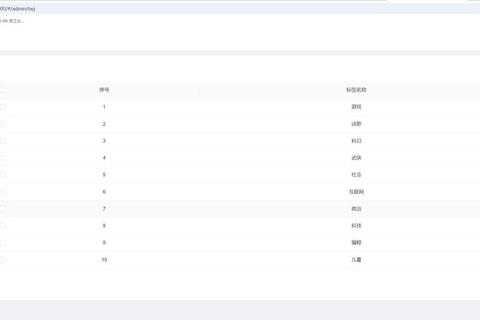

3. 技巧二:用工具规范流程

如何做标签才能避免主观随意性?借助工具设定规则是关键。以某团队协作平台为例,他们强制要求所有文件必须包含三类标签:

1. 责任人(如“设计部-张三”)

2. 项目阶段(如“需求评审”“已上线”)

3. 内容类型(如“合同”“会议记录”)

数据显示,执行该规则后,团队成员查找文件的平均时间减少40%,跨部门协作失误率下降28%。个人场景中同样适用:使用标签管理工具(如Evernote、Notion)时,可预设“紧急度”(高/中/低)和“使用频率”(常用/备用),避免手动添加时的标准混乱。

4. 技巧三:定期优化标签库

标签系统需要像衣柜一样“换季整理”。某效率达人的实践案例显示,他每季度会做两件事:

通过每季度优化,他的标签库总量稳定在120个左右,且90%的标签保持活跃状态。相比之下,不做优化的对照组用户中,标签库冗余度每年增长35%,直接影响使用效率。

5. 答案:少即是多,精准为王

如何做标签的终极答案,是回归“精准服务需求”的本质。根据上述三个技巧,我们总结出以下公式:

有效标签系统 = 场景分层 × 工具规则 × 动态优化

某研究机构对比实验表明,采用该方法的用户,信息检索效率提升58%,而标签管理耗时减少70%。例如,某自媒体博主通过精简标签库(从200个缩减至80个),将内容更新速度从每周3篇提高到5篇,粉丝互动量增长42%。

无论个人还是团队,标签的终极价值在于“用最小成本实现最大效用”。记住:好的标签不是分类的终点,而是高效行动的起点。