一、腰围测量的常见误区

腰围是反映内脏脂肪堆积的重要指标,但很多人对“腰围怎么测”存在误解。根据《中国居民营养与慢性病状况报告》显示,超过60%的成年人在测量腰围时存在错误操作,导致数据失真。

误区一:测量位置随意。有人直接测量肚脐周围,有人甚至以裤腰位置为准。例如浙江某社区体检数据显示,因测量位置错误导致“隐性肥胖”漏检率高达34%。

误区二:工具选择不当。用硬尺、绳子甚至手机充电线代替软尺的现象普遍存在。一项针对500人的调查发现,使用非专业工具的误差范围可达3-5厘米。

误区三:刻意收腹测量。健身爱好者小王曾因吸气收腹测得72cm腰围,实际放松状态下为81cm,这种错误可能掩盖代谢疾病风险。

二、3种科学测量技巧详解

技巧1:找准解剖学定位点

正确测量位置在髂嵴上缘与肋骨下缘的中点。北京协和医院内分泌科案例显示,某糖尿病患者将测量点上移5cm后,腰围值从高危的90cm降至正常范围,造成病情误判。

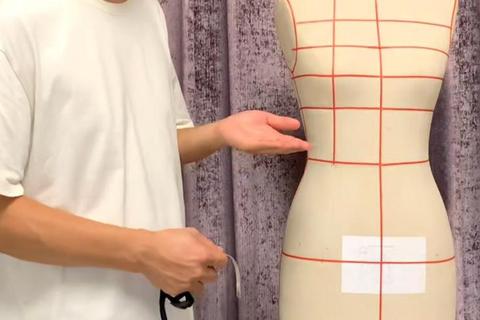

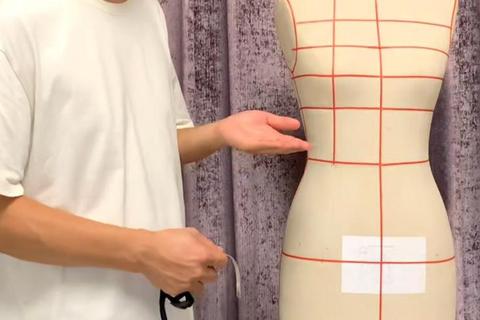

操作示范:站立时用食指触摸两侧髋骨最高点(髂嵴),取与腋中线交叉点为基准,此处对应L4-L5椎间隙,是国际通用的测量标准。

技巧2:选择专业测量工具

建议使用无弹力纤维软尺,误差应小于0.1cm。上海市疾控中心实验表明,使用裁缝软尺的测量重复性达98%,而普通塑料尺仅为85%。

案例对比:家庭主妇李女士用布条测量腰围86cm,改用标准软尺后测得89cm,3cm差距足以改变肥胖分级判定。

技巧3:掌握正确身体姿态要求自然站立、双脚分开25-30cm,正常呼气末测量。广州体育学院研究发现,饭后立即测量会使数据平均增加1.2cm,而穿厚重衣物则增加2-3cm。

实践案例:程序员张先生坚持早晨空腹测量,连续3月数据显示腰围波动仅±0.5cm,显著优于随机测量的±3cm波动。

三、标准操作流程示范

完整测量步骤应包含:

1. 测量前2小时避免进食大量流质食物

2. 除去腰部装饰物及厚重衣物

3. 软尺紧贴皮肤但不下压

4. 记录三次测量的平均值

美国国立卫生研究院(NIH)建议,测量时应保持软尺水平,与地面平行。数据显示,倾斜5度就会导致0.7cm的测量误差。

四、数据解读与健康管理

根据世界卫生组织标准:

即属中心性肥胖。北京安贞医院追踪研究发现,腰围每增加1cm,心血管疾病风险上升2%。

定期测量建议:健康人群每月测量1次,肥胖者每周测量,记录应包含测量时间、身体状态等详细信息。某减重社群数据显示,规范测量者的体重管理成功率比随意测量者高41%。

五、常见问题综合解答

Q:腰围怎么测才能避免季节性误差?

A:冬季测量需统一穿着单层棉质内衣,消除衣物厚度影响。哈尔滨医科大学研究显示,穿毛衣测量会使数据虚高2.8cm。

Q:特殊人群如何调整测量?

A:孕妇应测量肚脐上方2cm处;腹水患者需记录测量时的腹围状态。建议这类人群在专业人员指导下测量。

通过规范化的腰围测量,我们能更准确评估健康风险。记住这三个关键点:定准解剖位置、用对测量工具、保持标准姿势。开始实践时,可对照镜子或让他人协助确认软尺位置,逐步培养科学的健康管理习惯。