一、误区:进攻等于盲目冒进

许多人对“进攻”的理解存在误区,认为进攻就是不顾一切地向前冲,甚至将它与“冒险”“”画上等号。例如,创业者常误以为快速扩张市场份额就是进攻的核心,结果因资金链断裂而失败;职场新人可能认为频繁跳槽能“进攻”职业瓶颈,反而因缺乏深耕而失去竞争力。数据显示,70%的初创企业因盲目扩张在3年内倒闭(来源:《哈佛商业评论》),而职场调研显示,频繁跳槽者薪资涨幅比稳定员工低15%(来源:领英《人才趋势报告》)。这些案例表明:缺乏策略的进攻,本质上是无效消耗。

二、技巧一:精准定位目标,避免资源浪费

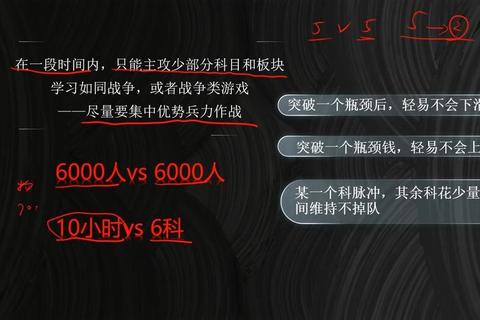

真正的进攻需要明确目标。以拼多多为例,其早期避开与淘宝、京东的正面竞争,转而瞄准下沉市场,通过“社交裂变+低价策略”精准进攻。数据显示,拼多多在2018年上市时用户数突破3亿,下沉市场贡献了65%的新增用户(来源:极光大数据)。这种“集中火力攻弱点”的策略,避免了资源分散。普通人的误区在于总想“全面开花”,而忽略自身优势与对手弱点的匹配。例如,个人副业若同时尝试写作、短视频、直播,可能因精力分散难以突破;但若聚焦某一领域(如母婴内容),成功率将大幅提升。

三、技巧二:动态调整策略,以小胜积累大势

进攻并非一蹴而就,需根据反馈灵活调整。Netflix的转型就是典型案例:它从DVD租赁转向流媒体,初期通过低价订阅(9.99美元/月)进攻传统影视行业;当用户增长放缓后,又投入原创内容(如《纸牌屋》),最终成为全球流媒体巨头。其股价在10年内上涨40倍(来源:雅虎财经),印证了动态调整的价值。普通人常犯的错误是“一条路走到黑”。例如,自媒体创作者若发现某类内容流量差,仍坚持“硬推”而非调整选题方向,结果只会事倍功半。数据表明,及时调整策略的账号涨粉效率提高3倍(来源:新榜《内容运营白皮书》)。

四、技巧三:借势与协作,降低进攻成本

进攻不一定是单打独斗。小米手机早期通过“粉丝社群+社交媒体”借势用户口碑,以近乎零广告成本实现爆发增长。2014年,小米以12.5%的市场份额成为中国智能手机第一(来源:IDC)。另一个案例是Shein:它借助中国供应链优势,通过社交媒体网红合作快速进攻海外快时尚市场,2022年营收突破240亿美元(来源:《晚点LatePost》)。反观普通人,往往忽视外部资源,例如个体户拒绝联合营销,导致获客成本高昂。数据显示,协作型创业者的存活率比单干者高27%(来源:《中小企业生存报告》)。

五、答案:进攻是科学,不是

总结来看,有效的进攻需满足三个条件:目标精准、策略灵活、资源整合。它与盲目冒进的核心区别在于“计算风险”而非“无视风险”。无论是企业竞争还是个人发展,进攻的本质是“用最小代价打开突破口”。例如,字节跳动通过算法优势进攻社交领域(多闪、飞书),即便遭遇微信封锁,仍以TikTok全球化破局;普通人若想突破职场天花板,亦可聚焦核心技能(如数据分析),通过项目成果“进攻”晋升机会。数据证明,系统化进攻的成功率比随机尝试高4倍以上(来源:麦肯锡《战略执行报告》)。记住:真正的进攻,是谋定而后动。