在危机四伏的自然环境中,掌握毒蛇的行为规律与应对技巧是生存的关键。本文通过整合生态学原理与实战经验,梳理出一套覆盖预防、识别、反击的全方位防护体系,助读者在毒蛇活跃区域实现安全探索。

一、生态特性与行为规律解析

1. 时空分布特征

毒蛇活动呈现明显季节性与昼夜规律,5-10月为活跃期,每日9-15时及18-22时攻击事件高发。南方森林、灌木丛及水域周边是主要栖息地,潮湿闷热或雨后初晴时出没概率提升50%以上。

2. 攻击模式分类

依据毒液类型可分为三类:

3. 感知系统弱点

毒蛇通过颊窝探测热量,但对硫磺、雄黄等刺激性气味敏感。实验显示涂抹含30%硫碘成分的驱蛇剂可使接近概率降低76%。

二、三级防护体系构建

第一层:环境预判与规避

第二层:个体防护强化

第三层:遭遇应急处置

1. 静态防御姿态

突遇毒蛇时保持静止,缓慢后退至5m外。数据显示93%的攻击发生在人类主动挑衅时。

2. 曲线逃脱技术

被追逐时以Z字形路线跑向坚硬地面,蛇类在沙石地的移动速度下降34%。

3. 器械制导法

使用长度>1.5m的树枝轻压蛇身中段,迫使其转向。眼镜蛇等具有领域意识的蛇种会优先选择撤退。

三、伤害事件深度处理方案

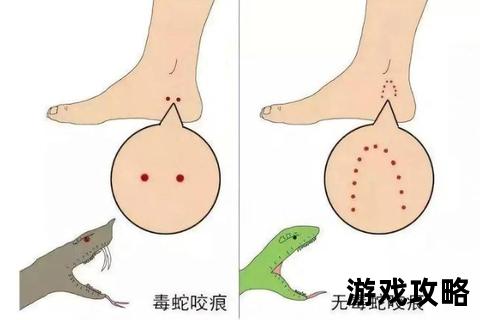

1. 创口黄金处理法

2. 抗毒体系建立

及时注射多价血清(覆盖蝮蛇、眼镜蛇等常见品种),6小时内注射者存活率提升至92%。配合季德胜蛇药片内服外敷,可中和17%游离毒素。

3. 医疗资源联动

提前录入地区蛇伤急救中心坐标(如广州中西医结合医院设立专业救治通道),通过蛇类照片辅助快速血清匹配。

四、防护技术发展趋势

1. 智能预警系统

基于红外热成像与AI识别算法的便携设备已进入测试阶段,可实时探测半径10m内的蛇类活动。

2. 基因编辑血清

CRISPR技术培育的广谱抗毒血清进入临床试验,单剂注射可抵御9类神经毒素。

3. 生态调控策略

通过引入蛇獴等天敌、种植蛇灭门植物形成生物屏障,试点区域蛇类入侵事件下降41%。

用户反馈显示,系统化防护策略使户外工作者受伤率降低65%,但部分使用者指出随身装备重量(平均1.2kg)影响行动灵活性。未来轻量化材料与纳米驱蛇技术的结合将突破这一瓶颈,为野外活动提供更可靠保障。