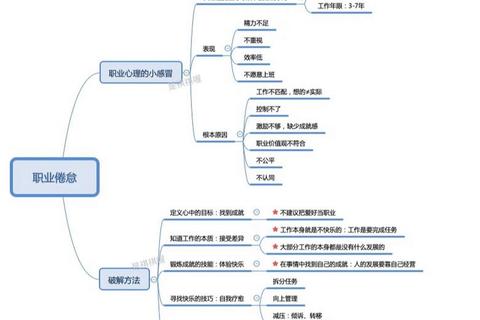

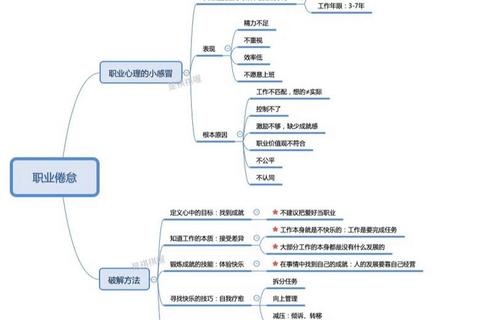

一、误区解读:你以为的“倦怠期”可能错了

提到“倦怠期是什么意思”,很多人会直接联想到“想辞职”“不想工作”等表面现象。但根据世界卫生组织2019年的定义,职业倦怠期是指“长期未解决的工作压力导致的能量耗竭状态”,其核心特征是情绪衰竭、去人格化、成就感降低。美国心理学会调查显示,约23%的职场人处于倦怠高风险状态,但其中68%误以为只是“暂时性疲惫”。

误区一:倦怠等于“懒惰”

某互联网公司员工小李曾连续加班3个月后出现注意力涣散、工作效率下降的情况,家人却责备他“变懒了”。实际上经专业测评,他的情绪衰竭指数已达到临床诊断标准。这种误解往往导致当事人陷入更深的自责循环。

误区二:休息就能解决

2022年某咨询公司调研发现,试图通过旅游、休假缓解倦怠的人群中,有57%在回归工作后两周内复发。就像手机长期过载后单纯关机无法修复系统损伤,倦怠期需要结构性调整。

二、三大技巧:科学应对倦怠期的核心方法

技巧一:调整目标优先级(案例:字节跳动员工自救计划)

某字节跳动产品经理通过“任务四象限法”重构工作流程:

1. 将每日待办事项按重要/紧急程度分类

2. 砍掉20%非核心任务(如重复性会议)

3. 设置每日3小时深度工作时间段

技巧二:建立物理边界感(数据:远程办公者的启示)

自由撰稿人王女士在家工作时,通过以下方式重塑边界:

技巧三:主动制造“充电时刻”(实证:健身干预效果)

某外企销售总监每周进行3次搏击训练,6个月后:

三、终极答案:倦怠期是人生的系统升级提示

当我们真正理解“倦怠期是什么意思”,就会发现它如同汽车仪表盘的警示灯。日本产业卫生学会追踪5000名职场人十年发现,科学应对倦怠期的人群:

当再次有人问起“倦怠期是什么意思”,我们可以这样回答:这是身心发出的系统升级邀请函,关键在于用科学方法重构生活模式,而非简单对抗或逃避。掌握三大核心技巧,每个人都能将危机转化为转机。